大雨がもたらす災害

日本では、その地形的な条件から、大雨により多くの被害が発生しています。大雨からいのちを守るために、どのような被害が起こるのか知っておきましょう。

1.洪水災害

大雨により、河川の流量が異常に増加し、堤防を越えたり決壊するなどして、堤防から水が溢れ出ます。

2.浸水害

大雨により用水路や下水溝などが氾濫したり、河川の増水などにより住宅地の排水が困難となり、住宅や田畑が水につかります。

3.土砂災害

大雨が引き金となって土砂災害が起こることもあります。

がけ崩れ斜面が突然崩れ落ちる

がけ崩れ斜面が突然崩れ落ちる

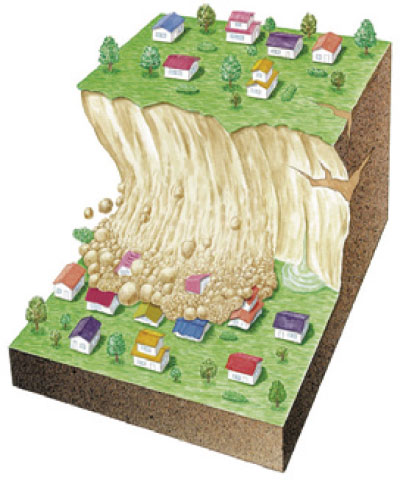

土石流谷や斜面にたまった土砂が一気に流れ出す

土石流谷や斜面にたまった土砂が一気に流れ出す

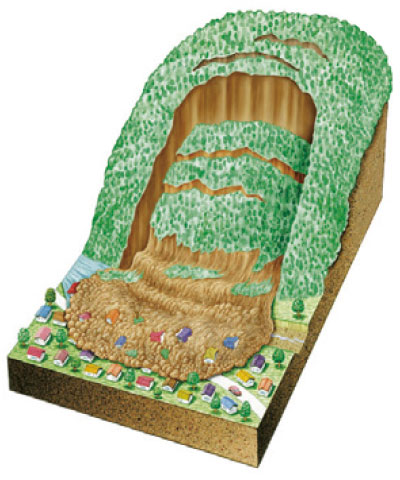

地すべり地中の層が広い範囲にわたって動く

地すべり地中の層が広い範囲にわたって動く

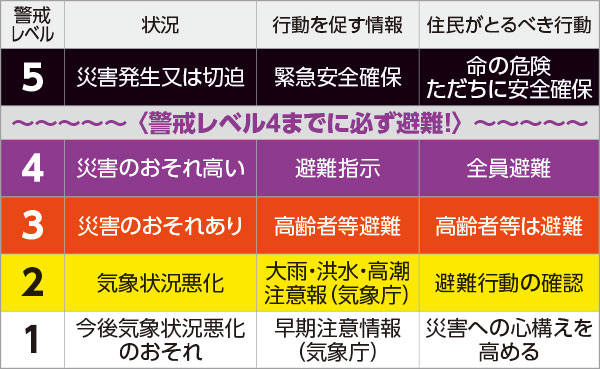

「避難のタイミング」と「とるべき行動」

各市町村では、大雨等による河川の氾濫や土砂災害の恐れがある時に住民が避難の判断をしやすいよう、5段階の警戒レベルを用いた避難情報を発令しています。いざというときに、適切な避難行動を心がけ、自分の命は自分で守りましょう。

Q&A

銚子地方気象台 専門家にきく!大雨に関する素朴な疑問

雨に関する素朴な疑問について、銚子地方気象台の岩川さんにお答えいただきました!

Q大雨は増えているの?

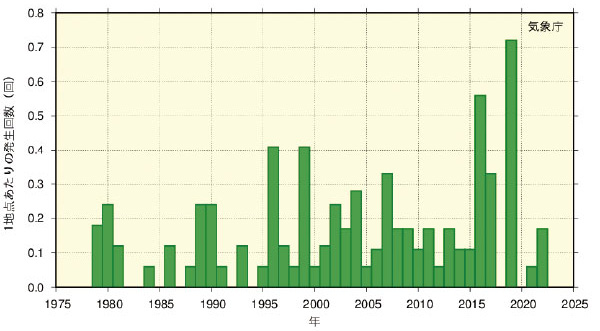

下のグラフは、千葉県の1時間降水量※50mm以上の年間発生回数(1979~2022年)です。統計的に有意な変化傾向は確認できませんが、最近10年間(2013~2022年)の平均年間発生回数(約0.22回)は、統計期間の最初の10年間(1979~1988年)の平均年間発生回数(約0.08回)と比べて約2.8倍に増加しています。降水量の増加とともに、災害が発生する危険性も高まっているので、「過去に浸水したことがないから大丈夫」と考えるのは危険です。

千葉県 [アメダス] 1時間降水量50mm以上の年間発生回数

千葉県 [アメダス] 1時間降水量50mm以上の年間発生回数

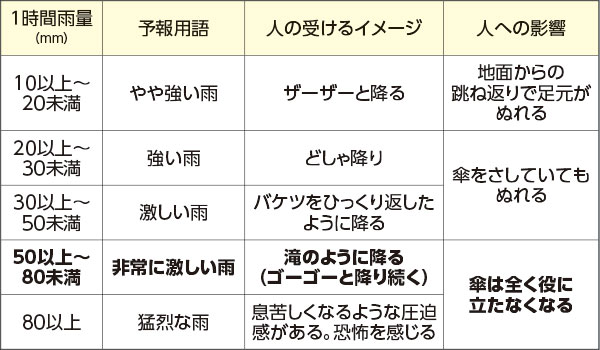

Q1時間降水量50mm以上の雨ってどのような雨?

雨の強さと降り方(気象庁HP「雨の強さと降り方(階級表)」を加工して作成

雨の強さと降り方(気象庁HP「雨の強さと降り方(階級表)」を加工して作成

Qなぜ大雨が頻発化しているの?

降水は、大気中に含まれる水蒸気が雨となって地上に降るものです。

大気には、気温が高くなるほど水蒸気を多く含むことができるという性質があり、気温が1℃上昇するごとに大気が水蒸気量を保持できる能力はおよそ7%増加すると言われています。

大雨が増えている背景の一つは、地球温暖化によるものです。地球温暖化の進行により、気温が上昇することで、大気中に含まれる水蒸気量が増加し、その結果、大雨が増加すると考えられています。

Q大雨の時は何に注意したらいいの?

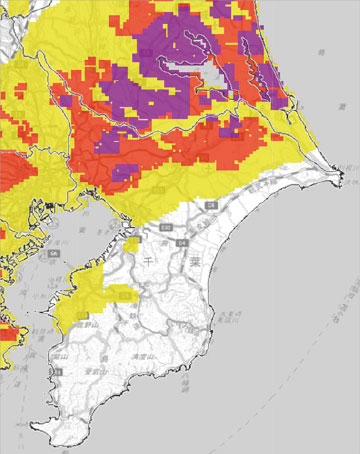

大雨によって生じる災害には、土砂災害、浸水害、洪水災害がありますが、警報が発表された時や、強い雨が降ってきた時に、どこで土砂災害や浸水害、洪水災害の危険度が高まっているかリアルタイムに知ることができる情報として、「キキクル(危険度分布)」があり、気象庁ホームページで確認することができます。

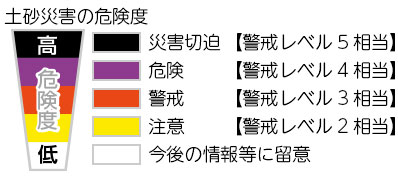

キキクルでは、土砂災害、浸水害、洪水災害の危険度が高まっている状況を地図上で色分けして表示し、危険度は黄→赤→紫→黒の順に高くなります。キキクルを見れば、自らの地域に迫る危険度を一目で把握できます。

キキクルで紫が出現したら、土砂災害警戒区域や洪水浸水想定区域などの危険な場所にいる方は、避難指示等が発令されていなくても自ら避難の判断をしてください。

2023年6月3日03時の土砂キキクル柏市などに紫が出現しており、同時間帯には土砂災害警戒情報を発表していました。

2023年6月3日03時の土砂キキクル柏市などに紫が出現しており、同時間帯には土砂災害警戒情報を発表していました。

PCやスマホで気象庁HPから簡単に確認できます。

くわしくは、「気象庁(国土交通省ホームページ)![]() 」をご覧ください。

」をご覧ください。

赤十字による災害への備え

日本赤十字社では、大雨を含め、災害時に必要とされる救護活動を円滑に行うため、救護班の訓練や物資の整備など、常に災害に対応できる体制をとっています。

令和元年房総半島台風災害

医療救護

高齢者宅を巡回診療する救護班

高齢者宅を巡回診療する救護班災害が発生すると、ただちに救護班やdERUを被災地へ派遣し、救護所の設置、被災現場や避難所での診療、こころのケア活動などを行います。

救援物資の配分

物資を配布する職員

物資を配布する職員毛布や日用品セット・安眠セット・緊急セットを備蓄しており、災害時に被災者へ円滑な配分を行います。

赤十字防災セミナーのご案内

赤十字防災セミナーは、あなたの街で災害が発生したときに予想される被害や救助方法、避難生活などの課題を具体的にイメージしながら、いのちを守るさまざまな方法を地域に密着した形で学ぶことができます。

| 対象 | 町内会・自治会から小学校区程度までを範囲とし、原則として一般成人の方 |

|---|---|

| 会場 | 地域のコミュニティセンター、公民館、学校体育館など |

防災セミナーへのお申し込み・お問い合わせ

- 日本赤十字社千葉県支部 救護福祉課 救護係

- 電話番号:043-241-7531(代表)