近年耳にするようになった「暑熱順化」という言葉。

本格的な夏が始まる前から体を暑さに慣れさせ、暑い夏を元気に過ごしましょう。

成田赤十字病院の看護師さんに、熱中症を引き起こす要因や今からできる熱中症予防について聞きました。

地球温暖化時代、日本の夏が暑くなっている

1898年から2024年の日本の年平均気温は、100年あたり1.4℃の割合で上昇しており、特に1990年以降で高温の年が頻出しています。また、最高気温が25℃以上の熱帯夜の日数も増加し、以前より暑い夏が訪れるようになりました。

それに伴い、2024年5月~9月の熱中症による救急搬送患者数は、2008年の調査開始以降で最も多い97,578人となっています。

気象庁の予報では、今年も猛暑が予想されていることから、熱中症に注意する必要があります。

どうして熱中症になるの?

今回は、成田赤十字病院で勤務している職員に、どうして熱中症になるのか教えていただきました。

西山 晴奈さん

八代 三恵子さん

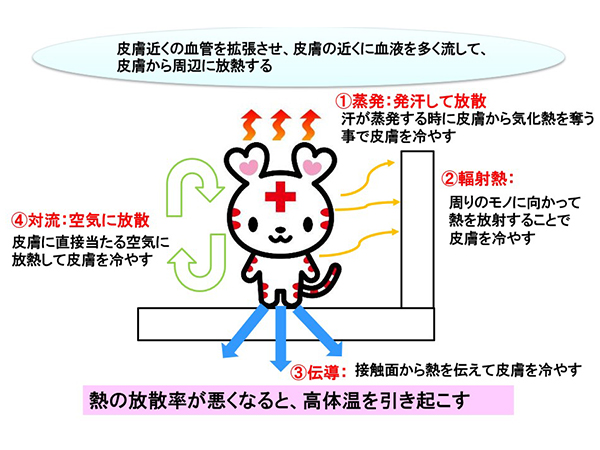

人の体温は、皮膚が周囲の温度を感知し、脳から指令を受けた筋肉・血管・汗腺などが熱を逃がしたり、熱を産生することによって適正な体温を維持しています。

暑さを感じると、汗をかくことによる気化熱や、心拍数の上昇、皮膚血管の拡張によって体の表面から大気中に熱を逃がしますが、気温や湿度が高い環境では、体内で作られた熱をうまく外に逃がすことができなくなります。

体がどんどん熱くなり、汗をかいて体の水分や塩分が減っていくと、体内の血液の流れが悪くなり、体の表面から空気中に熱を逃がせず、汗もかけなくなります。

このように、体温の調節がうまくできなくなると、筋肉や脳、肝臓や腎臓などに十分に血液がいき渡らず、筋肉のこむら返りや、めまいや立ちくらみ等の、熱中症の症状が引き起こされます。

体の熱を外へ逃がすしくみ

本格的な夏前から「暑熱順化」で熱中症対策!

暑くなる季節に向けて行いたいのが「暑熱順化(しょねつじゅんか)」で、「体を暑さに慣れさせること」です。本格的な夏を前に、軽く汗をかく運動や入浴などを習慣化し体を暑さに慣れさせることで、熱中症のリスクを減らすことができます。

暑熱順化には数日から2週間程度かかるため、生活に合わせ、今のうちから無理のない範囲で暑さに備えた体作りを行いましょう。

日頃からできる「暑熱順化」の例

入浴やサウナ

目安:2日に1回程度

シャワーのみで済ませず、湯船にお湯をはって入浴しましょう。入浴の前後に十分な水分と適度な塩分を補給し、適度に汗をかくとよいでしょう。

サウナも同様に身体の発汗作用を高め、新陳代謝の機能を上げることができます。初心者は5分程度の短い時間から始めるなど、体調に考慮して行いましょう。

筋トレ・ストレッチ

目安:週5日~毎日・30分程度

雨が多い梅雨の時期でも、筋トレやストレッチであれば、室内でも軽く汗をかくことができます。高温・多湿の環境では熱中症になりやすくなるので、室内の環境に気を配って行いましょう。

運動直後に糖質とタンパク質を含んだ食品(例:牛乳)をとると疲労回復に効果的!

歩く・走る・自転車などの軽い運動

目安:歩く 週5回・30分程度、走る 週5回・15分程度、自転車 週3回・30分程度

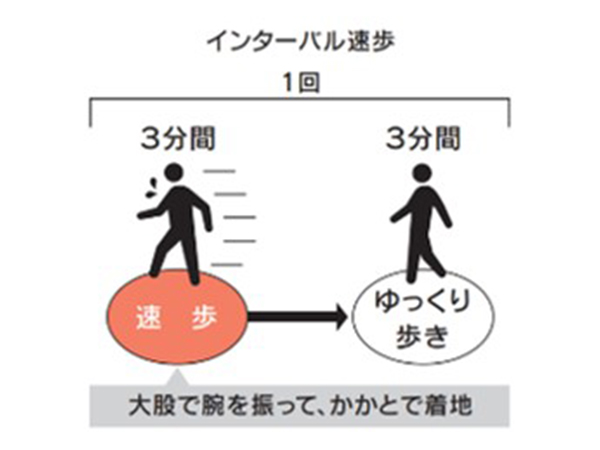

体力に自信がない方には、インターバル速歩 がおすすめ!

目安:週4回・1日5回以上・4週間

- 涼しい場所に移動させる

- 衣服を脱がせ、体を冷やす

- 水分や塩分の補給

意識がない場合や症状が改善しない場合は、病院を受診しましょう。

大切ないのちと健康をまもるために。

日本赤十字社千葉県支部では、「人間のいのちと健康、尊厳を守る」という赤十字の使命に基づき、救命・健康・安全意識に関する知識・技術の普及を行っています。

熱中症に限らず様々な急病やけがの手当てや、AEDの使用方法などを講習会でお伝えしています。

また、法人・団体様を対象に、熱中症に関する講演や、救命救急の講習会の依頼も承ります。熱中症の予防方法や応急処置などの知識を身につけ、安心できる職場・活動環境づくりを行いませんか?ご希望の方は、電話にてご連絡ください。

くわしくは、講習会のご案内をご覧ください。

講習会のお申し込み先

- 日本赤十字社千葉県支部 救護福祉課

- 電話番号:043-241-7531(代表)

出展:日本気象協会推進「熱中症ゼロへ」/ 気象庁「日本の気候変動2025」/ 厚生労働省「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」