「困った人、苦しむ人を見たら何かしてあげたい」という誰の心の中にもある気持ち。

その「やさしさ」や「思いやり」の心を引き出し、育てる。そして、自分や周りの人のいのちと健康を大切にする心、社会のため人のために尽くす奉仕の心、広く世界を知り助け合う心を養うことを目的に、青少年赤十字はさまざまな活動を学校教育の中で展開しています。

100年つづく赤十字の教育活動

青少年赤十字は、第一次世界大戦中(1914年-1918年)、カナダ、アメリカ、オーストラリア、イタリアの児童がヨーロッパで被災した児童たちに慰問品や手紙を贈って力づけようと、赤十字に依頼したことがきっかけで誕生しました。日本では、1922年に「少年赤十字」として発足し、1923年関東大震災での被災者に対し、食糧支援や文房具支援をしたことが最初の活動と言われています。創設から100年を迎えた現在では、全国で約14,000校が青少年赤十字を採用し、340万人以上の青少年赤十字メンバーがいます。

本社総会に参加した少年赤十字団代表

本社総会に参加した少年赤十字団代表

さまざまな実践活動

「やさしさ」や「思いやり」の心を育てるために、青少年赤十字は、子どもたちが「気づき、考え、実行する」過程を重視し、さまざまな実践活動を行なっています。それは、豊かな人間性とともに「生きる力」を養うという教育の使命と相通じることから、子どもたちの学びの場である学校に組織され、それぞれの学校の教育方針に基づいて先生が指導者となって活動を展開しています。

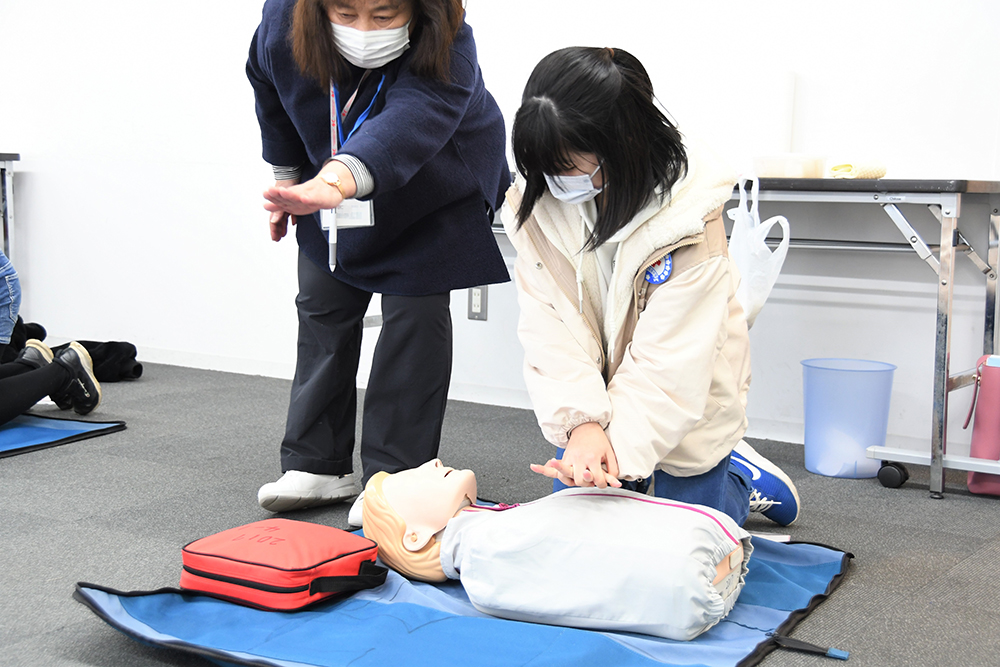

健康・安全―いのちと健康を大切にする―

基礎的な応急手当の習得、災害に対する備えなど、健康・安全のための知識や技術を学びます。

救急法などの講習

救急法などの講習 炊き出し体験

炊き出し体験奉仕(ボランティア活動)―社会的に弱い立場にある人たちを手助けする―

高齢者、視覚障がい者の疑似体験や点字学習、手話学習を通じて、手助けが必要な人への理解を深めます。

高齢者疑似体験

高齢者疑似体験 点字学習

点字学習国際理解・親善―広く世界の青少年を知り、仲良く助け合う精神を養う―

赤十字のネットワークを通じて、世界が抱える諸問題を学んだり、海外の仲間たちとの交流を通じて、国際理解を深めます。

国際交流

国際交流 コロナ禍ではオンライン交流!!

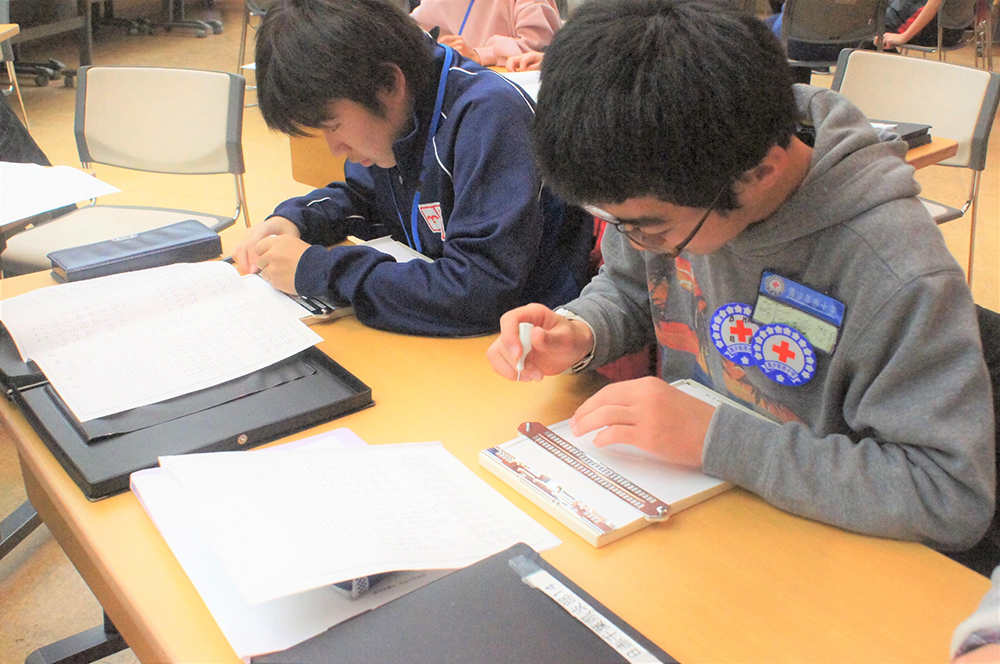

コロナ禍ではオンライン交流!!「気づき、考え、実行する」スタセン

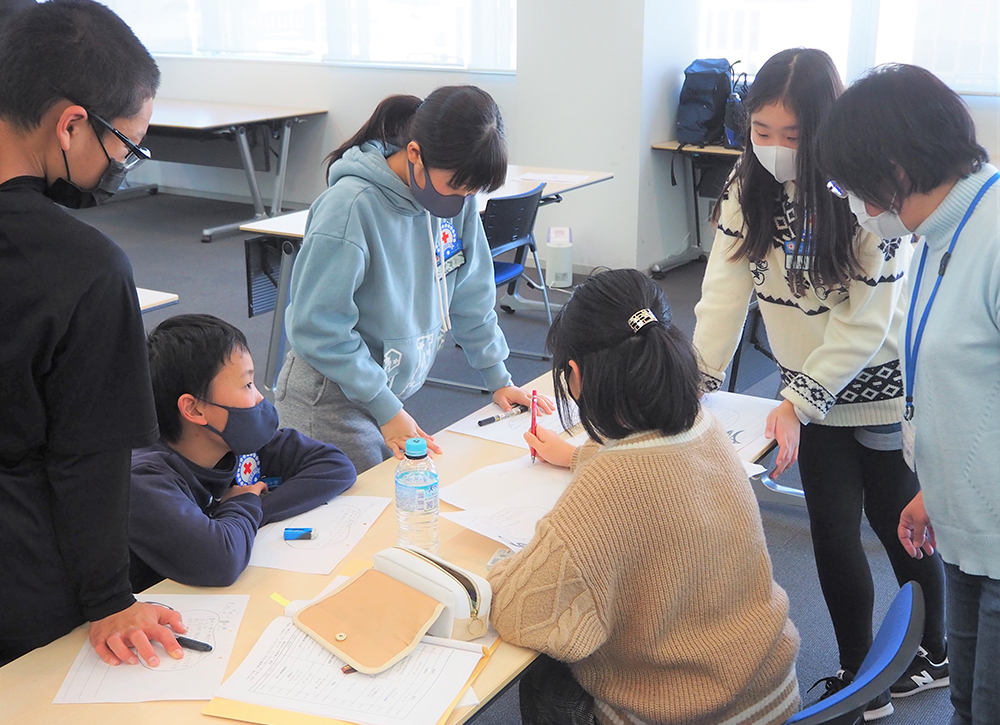

12月25日(土曜日)から28日(火曜日)にかけ、千葉県内の小学生・中学生・高校生を対象にした研修「スタディー・センター」(通称スタセン)を開催しました。この研修は、青少年赤十字の最も特徴のある教育プログラムの1つで、集団生活体験を通して自ら「気づき、考え、実行する」子どもを育てることを目的に開催しています。学校生活から離れ、他校の子どもたちとのグループワークやホームルームでの話し合いを通じて、リーダーシップやメンバーシップの取り方などを学びます。

小学生のスタセンに密着!

スタセンの特徴的な教育プログラムとともにご紹介します

ボランタリー・サービス(V・S)

V・Sとは自他が「ともに生きる」ための自発的な活動のこと。相手の立場に立ち、相手が必要としていることに気づき、自分の能力に応じて何ができるか考え、実行することで「気づき、考え、実行する」態度を養います。

絵本「ハチドリのひとしずく」を題材に、ボランティアとは何かを話し合いました

絵本「ハチドリのひとしずく」を題材に、ボランティアとは何かを話し合いました

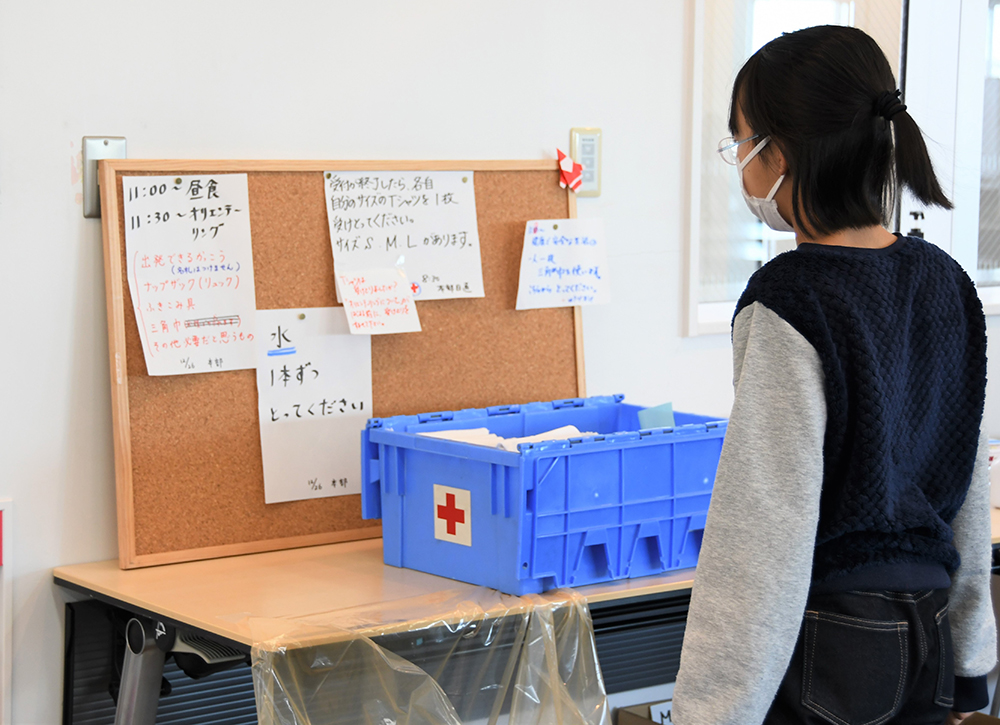

合図のない生活

「誰も号令をかけない、かけられない生活」の中で自己管理を促します。

先生の号令はなく、行動の基礎となる情報は掲示板に掲示します

先生の号令はなく、行動の基礎となる情報は掲示板に掲示します

先見

先を見通した考えや行動をすること。友達と話すことなく、自分と向き合うための時間を持つことで、これまで学んだことを整理し、次のプログラムで自分がどのように行動すべきか考えることができます。

今後の見通しを立て、それに備えて行動することを意識づけます

今後の見通しを立て、それに備えて行動することを意識づけます

フィールドワーク

トレセンの総仕上げとして、グループごとに野外活動を行ない、決められたさまざまな課題をクリアしながらグループで協力してゴールを目指します。協調性や親睦増進を図るほか、研修で学んだ知識や技術、態度をどれだけ身につけたか知る良い機会にもなります。

血液センターでは輸血用の血液を保存する-30℃の冷凍庫の中を見学

血液センターでは輸血用の血液を保存する-30℃の冷凍庫の中を見学

ポートタワーでは仲間と作った俳句を海に向かって叫びました

ポートタワーでは仲間と作った俳句を海に向かって叫びました

みなと公園では「協力」を表すポーズで記念撮影

みなと公園では「協力」を表すポーズで記念撮影

義肢製作所では義足や義手に触れました

義肢製作所では義足や義手に触れました

災害シミュレーションでは三角巾を使ってけが人を手当て

災害シミュレーションでは三角巾を使ってけが人を手当て

研修中にがんばって練習した心肺蘇生も役立ちました

研修中にがんばって練習した心肺蘇生も役立ちました

―参加した子どもたちの声―

困っている人を見つけたら、声をかけたり手伝いをしたい

自分だけでなく、他の人の話もちゃんと聴けるようになった

今までは気づいていても行動できなかったが、少し行動できるようになった。

これからもっとがんばりたい

教育現場からの声

青少年赤十字活動に取り組む子どもたちは、例えばどこかで災害が発生した時「先生、大変だよ!何かしようよ」と言って募金活動に取り組むなど、他者に対しての思いやりの心、そして自分で考え行動できる力が育っていると感じます。学習指導要領では、「生きる力」を教育の柱に掲げ、それを「自ら学び、考え、主体的に判断する能力」と位置付けており、まさに青少年赤十字の理念はそれに結びつくものと言えます。また、青少年赤十字には「先見」など学級経営にすぐに活用できる考え方や手法があるため、ぜひ多くの学校や先生方に取り入れてもらいたいです。

南房総教育事務所(安房分室)指導主事 鈴木 美映子先生

―教師のための指導力アップセミナー―

当支部では、千葉県青少年赤十字指導者協議会と協力して、レクリエーション、グループ・ワーク、話し合いの仕方、スピーチの方法など、先生方が学級経営に使える手法を学ぶ体験型セミナーを毎年開催しています。ベテランの鈴木先生からも「毎回講師として参加していますが、とても勉強になります!」との声をいただいております。

青少年赤十字OBの声

私は高校時代に千葉県の青少年赤十字高校生メンバーの代表として、県内の高校生メンバー同士の交流会や研修会の企画・運営をしていました。研修会では、車いすの扱い方や手話学習など福祉体験に力をいれました。活動を通して、知らない人と一緒に活動するための環境作りを学び、そのことが慣れない環境に挑戦する自信にも繋がりました。また、今でも印象に残っている活動は、トレーニング・センターやスタディー・センターなどの集合研修です。そこで活動を共にした魅力的な仲間から刺激を受け、学校に赤十字活動を持ち帰って広げるなど新たな活動にも結びつきました。

青少年赤十字での経験は、今の自分自身を支えてくれています。活動中の青少年赤十字メンバーの皆さんにとっても、青少年赤十字が素敵な経験になることを願っています。

元青少年赤十字メンバー/現青年赤十字奉仕団員 保坂 隆裕さん

「つなぐ」「つづける」「つくる」

赤十字では、今後も、学校関係者の皆様に青少年赤十字の目的や意義を理解していただき、青少年赤十字採用校の輪を広げていきます。

青少年赤十字についてさらに知りたい方は、「青少年赤十字」ページをご覧ください。

すぐに使える学習支援プログラムや教材については、「青少年赤十字の学習支援プログラム」ページをご覧ください。

お問い合わせ先

- 日本赤十字社千葉県支部 組織普及課青少年係

- 〒260-8509 千葉市中央区千葉港5番7号

- 電話番号:043-241-7531(代表)

- FAX番号:043-248-6812

- メールアドレス:soshiki@chiba.jrc.or.jp

- 受付時間:平日の午前9時から午後5時まで