いよいよ夏休み!夏になると、毎年多くの人が海や川などでの水辺のレジャーを楽しんでいますが、この季節は1年で水の事故がもっとも多い季節。水の事故を防ぐためには、海や川などの自然環境の特徴をよく理解し、水難につながりやすい危険な場所や行為を知っておくことが重要です。

減らない水難事故―千葉県は水難事故数、ワースト1位―

過去5年間の7~8月における水難発生状況をみると、発生件数、水難者数とも2016年を境に減少していましたが、2020年は増加に転じました。中でも千葉県は、全国で水難事故が最も多く発生しています。

水の事故の現状

2020年7~8月水難者内訳

出典:警察庁生活安全局生活安全企画課「令和2年夏期における水難の概況」(令和2年9月10日)

水難事故とは?

水難とは、屋外の水面において誤って水死、またはその寸前に救助された場合であって、大雨、高潮、津波または船舶事故による水難以外のものを言います。

水は楽しい!でも危ない!!

水の事故で最も多いのが、水遊びや釣りによるもの。遊びに熱中して、知らず知らずのうちに危ないところに行ってしまったことはありませんか?水遊びや釣りは、危険を伴うことを知っておきましょう。

水遊びでやってはいけないこと

- 一人で行かない

- 沼底の池などでは遊ばない

- 池や川の土手で、草に覆われているところには近寄らない

- 流れてきたものの上では遊ばない

- 波の高い時には岩場には近寄らない

- 水が増えてきたら遊ばない

- 〈立ち入り禁止〉のところには近寄らない

釣りをするとき注意すること

- 磯釣りは、高い波と足元に注意する

- ライフジャケットを必ず身につける

- 川の釣りはすべりやすいので、足元に注意する

- ダムの下流や中州(なかす)などは、時間によって水の高さが変わりやすいので注意する

ライフジャケット(救命胴衣)

ライフジャケットは体を水に浮かせ、体温を保ち、ぶつかったときのショックをやわらげます。釣りなど水上で遊ぶときは必ず身につけましょう。

- 目立つ色で、自分にあったサイズを選びましょう

- つける時はベルトをしっかりしめましょう

水辺の危険なポイントには近づかない

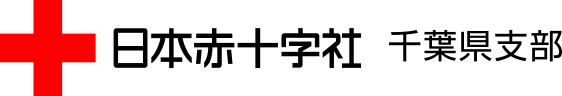

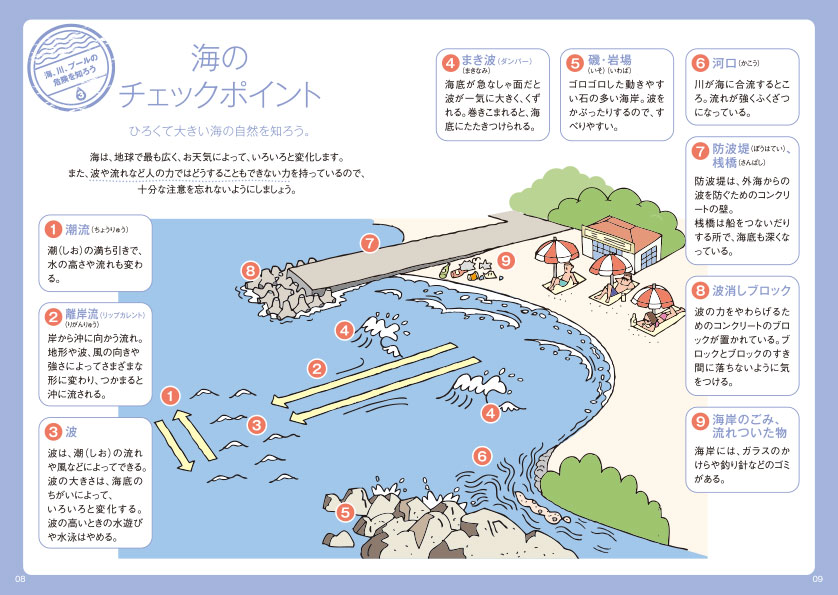

海や川での事故は水難事故の大半を占めます。海や川の水は、風や雨など天気の変化で水温や流れ、水の色や底まで変わるので特に注意が必要です。また、水中の毒のある生き物や、砂浜や水底の貝や割れたガラスなどにも気をつけましょう。

安全な海岸で遊ぼう

- 海水浴場以外や遊泳禁止区域は水深が深かったり、流れが速かったりする場所です。海水浴場の監視員のいる監視区域を選びましょう。

- クラゲに刺されたら、水で触手を洗い流し、冷やしながら医師の診療を受けましょう。

浅い川でも油断しない

- 沼や底の滑りやすい、流れの速い川で遊ぶのはやめましょう。

- 土手や岸辺で草に覆われている場所は、周りが見えず、誤って川に落ちることもあります。

もしもの時、どうする?

衣類や靴を身につけたまま、海や川、用水路などに落ちる事故は、水着で泳いでいるときの事故よりも何倍も多いと言われています。

服を着たまま水に落ちたら

- 突然水に落ちてしまうとパニックになりがち。大切なのは落ち着くことです。

- 水面上に仰向けで浮いた姿勢「浮き身」を保ち、救助を待ちましょう。

- ペットボトルやランドセル、ボールなど身の回りにある物も浮き具になります。

家族や友達がおぼれたら

水の中に入って助けない!

泳ぐことができれば溺れた人を助けることができると思ってしまう人も多いですが、溺れた人を泳いで助けに行くことは非常に危険な行為です。

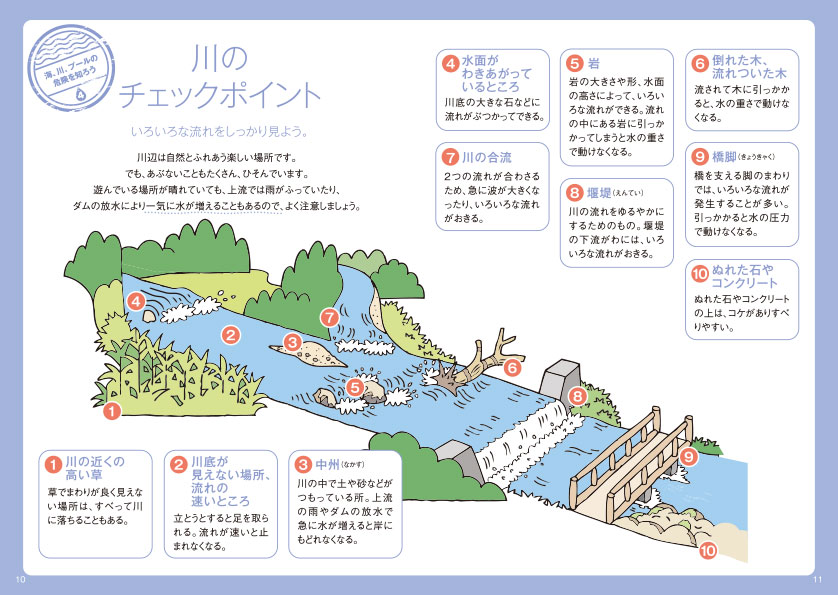

もちろん溺れた人を泳いで助ける方法※はありますが、相応のトレーニングを積んだ人でさえ難しいことなので、助けようと慌てて飛び込む前に、一度落ち着いてもっと安全に助ける方法はないか考えてみましょう。

長い棒や浮き具の代わりになる物を渡す!

1.「差し伸べる」

棒状の物、ロープ類、木の枝、タオル、衣類など、陸上から差し伸べることができるものは近くにありませんか?溺れている人がそれにつかまったのを確認した後、陸の方へ引き寄せます。この時、自分の重心を低くし、協力者に体をつかまえてもらうなど、溺れた人に強い力で引っ張られても踏みとどまれるように注意しましょう。

2.「投げる」

差し伸べるものが無い!届かない!という時には、浮き輪やペットボトル、クーラーボックスなど浮力のあるものは近くにありませんか?水面にこれらを投げ入れて「捕まれ!!」と大きな声で指示します。

救助の方法

- すぐに119番通報する

- 協力者を得る

- 溺れた人に声をかけ「もうすぐ助けが来る」など落ち着かせる

- 浮き身を指示し、励ます

- 長い棒や自分の衣類を差し出す

- 浮き具の代わりになる物を渡す

※溺者を泳いで救助する方法については、水上安全法講習会で学ぶことができます。また、日本赤十字社千葉県支部ではボランティアが学校を対象に着衣泳の指導をしております。

水の事故の原因には、周囲の状況の判断ミスとともに、健康状態を考えずに水に入ったり、自分の泳力を過信したために、事故につながった例が大変多いものです。楽しい水遊びを悲しい思い出にしないため、自然を甘く見ず、危険をきちんと認識したうえで行動しましょう。