6月28日(火曜日)千葉県赤十字会館において、「指導技術等研修会」が開催されました。この研修会は、奉仕団員が自治体や地域の学校で福祉の学習に協力するための指導技術を習得することを目的としています。

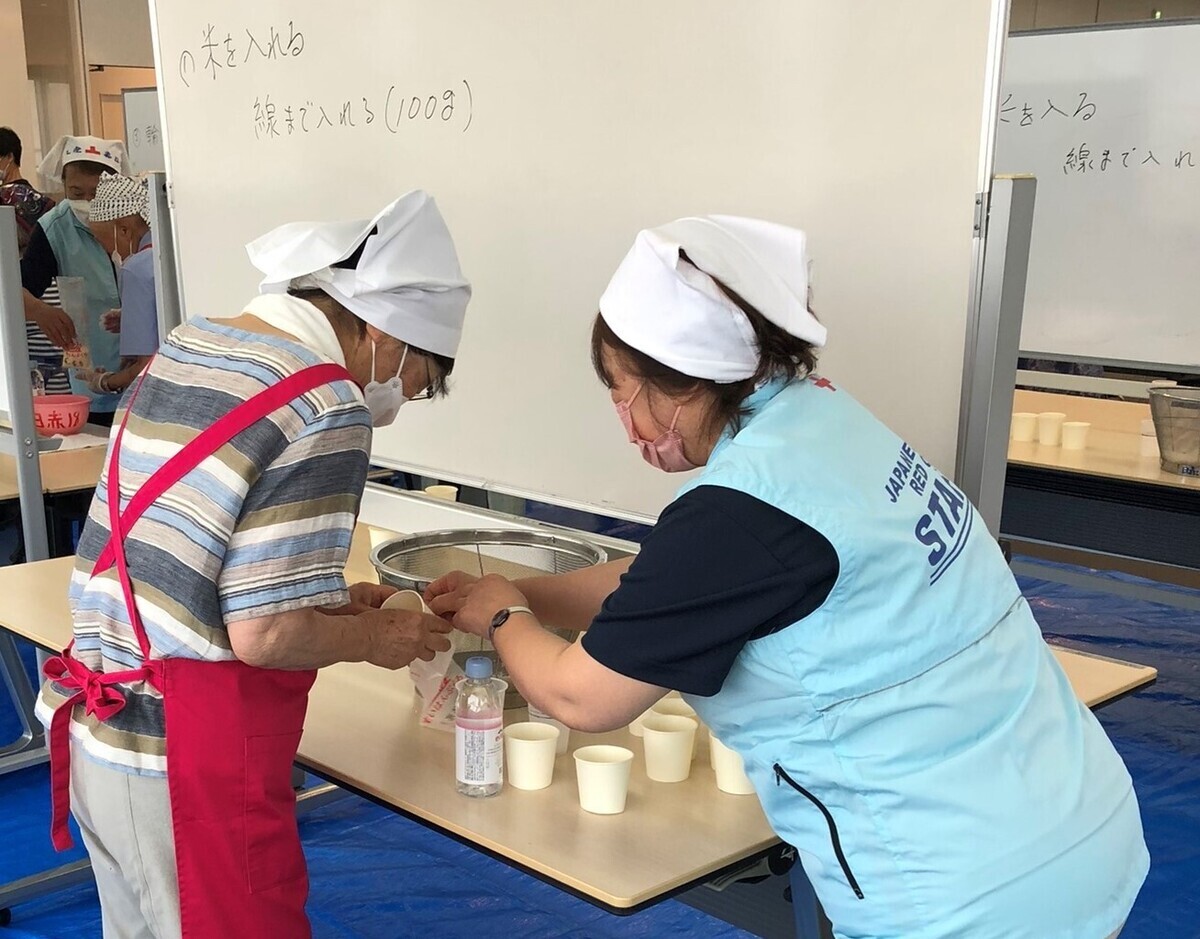

研修1 炊き出し

災害時に奉仕団員が中心となって炊き出しが行われることがあるため、実際にハイゼックス(高密度ポリエチレン)炊飯袋を使用して炊き出しを実施しました。具体的なコツなど、研修を担当した奉仕団員の実体験を元にしたアドバイスが聞かれました。

コロナ禍での炊き出しということで、感染症対策として、基本的な消毒、手洗い、密を避ける、使用する器具も使い回しをしないなど配慮しました。

研修の中では、炊き出し釜の組み立てについても千葉県支部職員から説明しました。各市区町村に炊き出し釜が保管されている場所もありますが、なかなか目にする機会が少ないため、参加者からは「組み立てを初めて見られてよかった」という声が多く聞かれました。

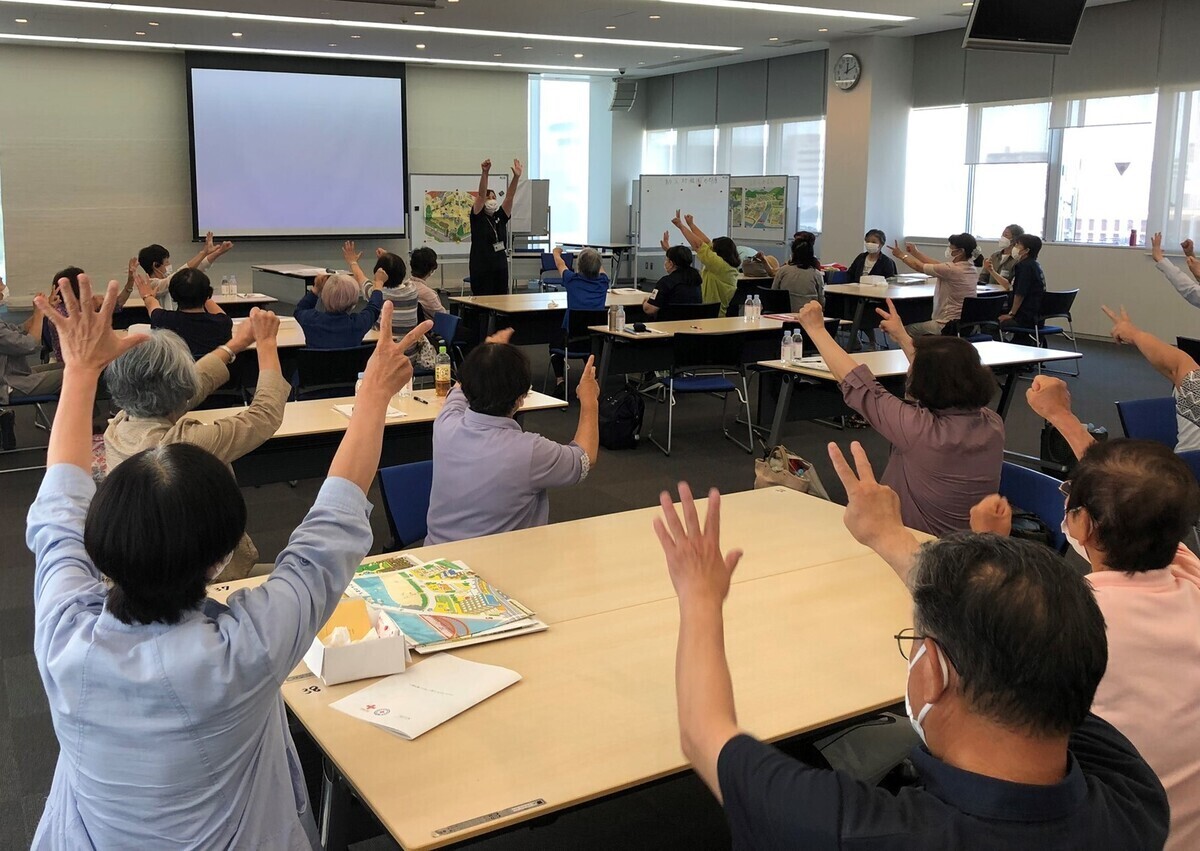

研修2 「ぼうさいまちがいさがし きけんはっけん!」

研修2は、幼稚園・保育所向けの防災教材「ぼうさいまちがいさがし きけんはっけん!」を使用した研修です。

この教材は、子どもたちが自ら危険から身を守る行動を身につける「防災教育」の一つとして作成されました。奉仕団員がこの教材を使用して幼稚園・保育園で教育活動を行うことがあることから、教材の展開方法について学びました。

「ぼうさいまちがいさがし きけんはっけん」についてはこちら(日本赤十字社ホームページ)![]()

研修3 車いす操作・高齢者体験の基本

福祉学習として車いすの操作指導や、キットを使った高齢者体験を実施することもあるため、その体験を通して基本を学びました。

車いすを押す側と乗る側両方を体験し、参加者からは「点字ブロックの小さな段差も、車いすでは大きな障害になることに気づいた」「立場が違うと感じるものや見えるものが違うことが分かった」という声が聞かれました。

研修会を通して、奉仕団員にとっては初めて経験することも多かったようで、「地域に帰って技術を共有したい」「忘れないようにしたい」といった声が聞かれました。

コロナ禍での体験型研修ということで、参加者の皆様や研修を担った奉仕団の方々には、使用した器具の消毒などいつも以上に気を配っていただくこととなりました。もう少し感染症対策は必要になりそうですので、各奉仕団の中での実際の活動に役立ててもらえると嬉しく思います。